緑子にも汀子にも愛する人がいて、その話を聞く中で、多佳子は二人に置いていかれることが怖く、「恋」に対して臆病になっていたのです。

絹子と話した後は、つい行動に出てしまっている多佳子でしたので、詳しい話をしなくても察して的確な話をする絹子にはいつも救われていました。

一方的な恋をする多佳子と神崎

自分がいつも勝のことを見てしまうと気付き、意識しだした多佳子はどんどんとかわいくなっていきます。

しかし、勝には中学生の頃から付き合っている彼女がいることも多佳子は知っていました。それでも、好きになる想いは止められなかったのです。

一方神崎は、多佳子の姉・比呂子によって以前から多佳子の話を聞いていて、まだ姿を見たことのない頃から、多佳子に対しての憧れがありました。

実際に多佳子と会ってからもその想いはどんどんと強くなり、多佳子が自分を見ていないと分かっていても、追いかけ続けます。

それぞれが自分の想いを大切にして、障害があろうがまっすぐ相手のことを想い続けていたのです。

原作に沿った数々の名セリフに心が震える

作中に出てくる名シーンの文学的な数々の台詞は、原作からそのまま引用しているそうです。

背伸びして、日本文学に触れていた少女達は日常会話にもその中で使われるような少し難しい言葉を使用していたのでしょう。

いかに原作がすばらしいもので、その原作に対して忠実に作品を作り上げているのかが伺えます。

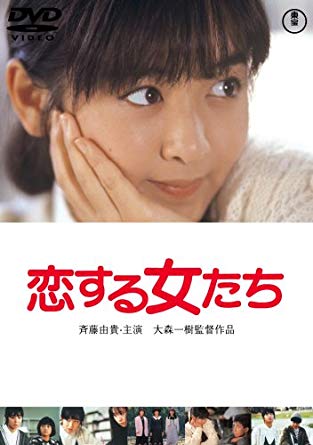

監督・脚本を担当した大森一樹が原作の良さを引き出したので、今作品はアイドル映画などとはいわれず、青春映画の金字塔とまでいわれています。

言葉の言い回しや内容がすばらしいことはもちろん、原作は北海道を舞台にしていましたが、映画では北陸の古都・金沢を舞台とし、風景の美しさも観る人の心を掴んでいます。

現代の若者との違いとは?

携帯電話はなく、直接の行動が全て

1980年代の映画なので、もちろん現在のようにスマートフォンどころか携帯電話さえありません。何かあると、その足でどこまでも行くのです。

勝の失恋する場面を偶然見てしまい、自分の入る隙間がないことを改めて見せ付けられた多佳子はその足で神崎の元を訪れます。

何かあっても簡単に連絡を取ることは出来ないので、会えるかも分からない中、家まで押しかけることとなったのです。

そして、遅い時間でもあったので、インターホンを押すことも出来ずに神崎の部屋を見つめることしかできませんでした。

その後も神崎に自転車を借りて、走っていると、地元の友人が多佳子を探し回っていたと聞きます。

このように、自分が外に出て足を使わないと会いたい人には会えない、そんな時代だったのです。

誰に対しても多くを語ることはしない

例え相手が仲の良い友人であろうが、何があったとか自分がこう思っている等といったことを事細かに話すことはしません。

LINEで送る

LINEで送る