アトランタではオリンピックが開かれています。事件が起きたのは大会7日目。センティニアル公園のコンサート会場で起きた爆発。

国家的行事の最中に起きた重大事件、FBIは何としても犯人を挙げなくてはならないとの焦りや上からの圧力は当然あったと考えられます。

トム・ショウ捜査官にもそうしたプレッシャーがあったでしょう。

犯人像にぴったりじゃないか、家宅捜査すれば、銃がしこたま出てくる、警官や司法捜査員に異常なあこがれを持っている。

加えて昔爆弾を作ったという話もある、そうした心象がプレッシャーの下、ショウ捜査官の目を曇らせたと想像することが出来ます。

補助的手段のプロファイリングからリチャードに対し先入観を持ち、彼こそ犯人だ、と強い思い込みを持ってしまった捜査官。

犯人が警察に電話してきた言葉をテープレコーダーに何回も吹き込ませてその中から似た声を探そうという暴走を始めます。

犯人からの電話

ワトソン弁護士は犯人が警察に電話してきた公衆電話とリチャードがいた場所と爆発の時間との整合性が取れない事実を見つけます。

ワトソンはこれがリチャードが犯人ではない事の証拠だと確信します。

メディア・リンチに火を付けた地元紙の女性記者キャシー・スクラッグスですら、自分で簡単に検証できる「事実」にさえ気が付かないのです。

ましてや、最初にこの「事実」を見つけなければならないはずのFBIが、思い込みの熱狂の中で見向くことすらしないのです。

簡単な証拠にさえ目を向けない状況の恐ろしさが伝わってきます。こうした「熱狂」の中で冤罪は生まれていく(作られていく)のだなと。

メディア・リンチ

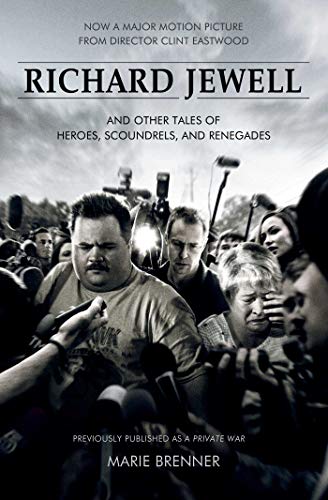

全米の有力紙まで巻き込んだリチャード・ジュエルを巡るメディア・リンチは、一人の地元紙の女性記者が発端でした。

一人の功名心が人生を狂わす

キャシーはFBI捜査官ショウに色仕掛けで近づき、彼から有力な情報を仕入れることに成功します。

彼女は名を挙げるためなら何でもするタイプの記者として描かれていきます。

情報とは、FBIが英雄リチャード・ジュエルを有力容疑者と考えているという驚くような内容でした。

裏が取れていないだろう、という編集局の反対を押し切り、「英雄か悪魔か」という記事が出てしまいます。

昨日の英雄が今日は犯人

この記事はほぼ誤報でした。

しかし、一旦どこかが書くか放送すると、メディアは後追いに必死になり、その結果大きなうねりが形成され、どのメディアの目も曇ります。

ラムズフェルドやチェイニーが嘘をついてイラク戦争を始めた記者側の苦悩を描いた映画「記者たち~衝撃と畏怖の真実」のテーマと同じです。

とくダネを抜かれた、後を追え、次は先を越せ、という心理。「事実」「真実」を探そうという雰囲気は吹き飛びます。

その結果、リチャードは真っ黒な人物、ほぼ犯人に仕立て上げられてしまいます。

家にテレビ中継車と記者が張り付き、リチャードが「犯人」であることをベースにした記事が次々と出てきます。

新聞は地元紙だけではなく、ニューヨーク・タイムズやワシントン・ポストといった一流紙まで加わる始末。

トム・ブロコウも

リチャードの母ボビが、信頼しているNBCテレビのキャスター、トム・ブロコウも味方でないことにガッカリするシーンが印象的でした。

メディア・リンチの凄まじさを端的に表現するシーンでした。

「プロファイリングだけに頼った見込み捜査」「メディア・リンチ」がこの冤罪を生み出した最大の理由。

加えて、本人のせいではないのですが、リチャード自身の性格も、人々の思い込みを誘いやすくしたようです。

ワトソン・ブライアント弁護士という男

ワトソンを政府とメディアという二大権力に立ち向かわせたパワーはどこから来たのでしょうか。

正義は勝つ

彼は弁護士として「真実」の重さ、大切さを信じて疑わない「信念の人」だったといえます。

リチャード・ジュエルという男の性格を見抜き、時として危うい彼の行動をコントロールしながらFBIやプレスと対峙します。

リチャードにとっては父であり兄のような存在でした。優しいリチャードにもっと怒れ!とけしかけます。

LINEで送る

LINEで送る