あそこで一瞬だけ松本と佐和子は「人間」に戻るのですが、どんな意図があったのでしょうか?

過去に戻るということ

ペンダントの回想シーン、そこだけ松本と佐和子の顔はかつての幸せだった頃に戻ります。

それは二人が過去の思い出の中に生きていたことを意味するものです。

ここで大事なのは松本と佐和子は決して気持ちが通じ合ったわけではないということ。

しかし、その思い出がとても大事なものだったことだけは二人の中で美化された記憶になります。

そう、松本も佐和子も結局は過去の思い出に執着したまま気持ちだけがズレているのです。

重なっているようで全く重なり合わない所にこのシーンの切なさが凝縮されています。

停滞と死

物語の解釈を加えるなら、「Dolls」の登場人物が全員過去に縛られていることを意味します。

そしてその過去の関係から前に進もうとせず一緒に居たいという欲だけが膨らんで停滞するのです。

停滞して前進することを辞めた人間に待ち受けているのは孤独と自暴自棄、その末の死であります。

過去に執着さえしなければ、彼らは生き延びることが出来死を回避出来たはずなのです。

それでも過去を選んでしまう人間の救いがたさをこの回想シーンは見せたかったのかもしれません。

死の怖さと温かさ

こうして見てみると本作はその死の表現が極めて刹那的です。しかし、どこかに温かさがあります。

過去の人間関係に縛られるなんて滑稽だと突き放していながらも、優しく見えるのです。

これは監督自身自身が交通事故で死の境を彷徨い死への恐れを昇華出来たからではないでしょうか。

松本と佐和子、温井と春菜、親分と良子、いずれも変な組み合わせなのにどこか微笑ましいのです。

男女の愛や人間関係への執着と真っ向から向き合い、監督独自の芸術に昇華したのでしょう。

だからこそ苦しさや悲しさ以上に温かさや優しさの印象がまた残るものになっているのです。

北野映画の転換点

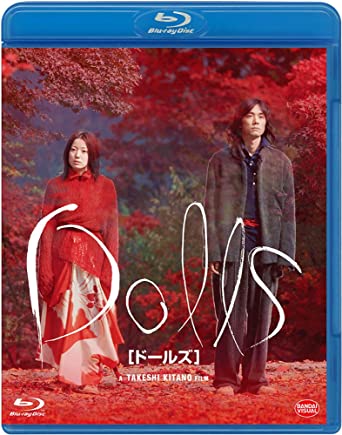

「Dolls」という作品は良くも悪くもその後の北野監督作品への転換点となりました。

浄瑠璃を用いた文楽に準え人形化していく三組の男女の愛、その狂気を凄く美しく描いています。

しかし、同時にどこか滑稽だし温かさや優しさもまたそこには感じられるのです。

真の名作とは年齢を重ねるほどより深みを増すといいますが、本作こそ正にそういう作品でしょう。

年齢と共に見え方も異なり、多方面から人の数だけ色々な解釈と考察が出てくる画の豊穣さに恵まれた本作。

興行収入は高くなくとも映画史に残る作品として評価され続けていく名作ではないでしょうか。

LINEで送る

LINEで送る