クルマの赤は彼の情熱を指しています。クルマはしかし、途中でエンストするのです。

彼は教会へ走らなくてはなりません。

親が買い与えた赤いスポーツカー(イタリア製)を捨ててエレーンの元に走るこのシーンは、これからのベンを待つの困難を表現する力強いメッセージです。

ベンは走って教会へ。まさに二人が結婚してしまう寸前であの名シーンとなるわけです。

教会の十字架でドアをロックし(これも体制への反抗のメタファー)、大人たちの罵声をバックに白いウェディングドレスのエレーン(自由の象徴)と二人で路線バスに乗ります。

通りかかったバスの意味と乗車している白人の大人(老人)ばかりの乗客にも着目する必要があります。

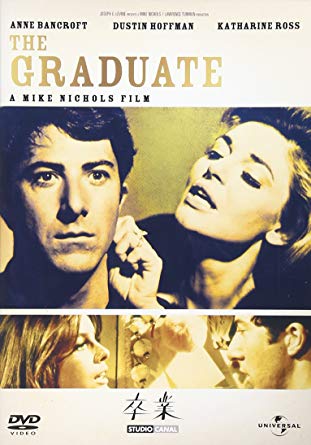

(日本版ポスターのピンクのドレスは映画とは異なる)

約束された未来など無い

大人たちを振り切ってバスの一番うしろの席に座った二人。してやった!と満面の笑顔の二人。

しかしベンとエレーンの笑顔はやがて消えていきます。

このラストシーンこそこの映画の本質を雄弁に語っています。

自由と「何か別のもの」を求めて、大人の決めた事どもをぶち破ったものの、二人には何ら約束された未来はありません。

乗ったバス代すら持っていないかも知れない。

自らの手で掴んでいくしかないのです。果たしてボンボンとお嬢さんの二人にそれが出来るのか?

自由と引き換えに手に入れたものは何か。エレーンの愛情さえあればあとは何とかなるのか。

そうした疑問を叩きつけて映画は終わります。

このアンチ・ハッピーエンドこそアメリカン・ニューシネマの真髄ともいえるでしょう。

サイモンとガーファンクル

音楽使いが上手いニコルズ監督

マイク・ニコルズ監督は、「ワーキング・ガール」「心みだれて」でカーリー・サイモンを使いました。

本作ではポップ・ミュージックの旗手だったサイモンとガーファンクル(二人共ユダヤ系)を起用、映画音楽の使い手としてもセンスが良い監督です。

しかも、既成品のポップ・ミュージックを映画に本格的に使うというのは本作を以て嚆矢とされます(「卒業」以前にもあるにはありました)。

「ミセス・ロビンソン」はこの映画のためにタイトルと歌詞を変えましたが、オリジナルといっても良いでしょう。

映画の半ばでプールに浮かぶベンとミセス・ロビンソンとの情事にハマった自分を見つめる一連の見事なシークエンス。

ここで流れるS&Gの「サウンド・オブ・サイレンス」。(と「4月になれば彼女は」)

さらに、傷心のベンの心中を表すような「スカーボロフェア」。

エレーンのいる教会へ向かうバックに流れるカッティングギターだけの「ミセス・ロビンソン」。

映画とシンクロして流れる数々の名曲(セリフは一切被せない)は、既成品とはいえ現在では映画「卒業」と不可分となっています。

本来映画のために書かれた曲ではないのに、ここまで映画と分かちがたくなったのはS&Gを本作に起用したニコルズ監督の功績といって良いでしょう。

読み解く楽しさ

賛否ある傑作

これまで指摘してきたように、本作は間違いなくアメリカ映画史に残る名作といえるでしょう。

しかし、「ヘタレなボンボンの話」とか「S&Gの歌が浮いている」「陳腐なラブ・ストーリー」などの否定的な意見も散見されます。

「アメリカン・ニューシネマ」の作品群に共通した指摘のように思えます。

しかし、作られた時代背景を探り、監督が埋め込んだ様々な暗喩を読み解く…。

こうした作業により本作の主張を的確に捉えてこそ、チャールズ・ウェッブの原作を大胆にアレンジした本作の良さを深く理解出来るのではないでしょうか。

今回本稿で指摘した暗喩・メタファーの他にも様々な「読み解きポイント」はあります。

キャメラワーク・編集にも注目点があります。そうした面を意識して再度本作を鑑賞してみるのも楽しく面白いでしょう。

LINEで送る

LINEで送る