始まりがどうであれ、このカップルからは「愛」というものの多様性と奥深さを教わることができるのではないでしょうか。

コメディ要素が溢れているのには理由がある

実は脚本家のリチャード・カーティスは『Mr.ビーン』の脚本家でもあり、2つ目の結婚式はイギリス的なユーモアに溢れています。

2つ目の結婚式の神父は『Mr.ビーン』シリーズで主人公を演じるローワン・アトキンソンで、かなりいい味をだしています。

この映画が公開された当時にイギリスと日本の両国では『Mr.ビーン』シリーズは人気を博していました。

ローワン・アトキンソンの特徴的な笑いの取り方が今作でも存分に発揮され、好きな人にとっては一度で二度おいしい作品です。

3つ目の結婚式

3組目は愛のない装飾的結婚でした。

男性は女性の若さと美しさに、女性は男性の社会的地位や財力を求めての結婚であり、そこに愛情はないように感じます。

ただ、それは悪いことなのか…。

世の中にはこのような夫婦やカップルは数えきれないほどいますし、必ずしも破綻しているわけではありません。

現実的に、結婚すれば経済力は非常に重要な要素です。

「好き」とか「愛している」という気持ちを経済的困窮が壊すことも往々にしてあるのですから。

3つ目の結婚式が描いている愛と結婚の在り方

お互いが相手をステータスシンボルとして扱っており、映画を観ている側からすれば破綻することが容易に想像できるカップルでした。

結婚生活においては、経済力はあるに越したことはありませんが、それだけで成立するほど単純なモノでもありません。

脚本家のリチャード・カーティスはユーモアを交えたコメントを残しました。

「11年の間に65回の結婚式に出席していたことに気づき、これまでムダにした土曜日への腹いせに一気に書き上げた」

社会的にも認められている脚本家であるだけに、それだけ多くの結婚式に出ていれば様々な形のカップルに出会ったことでしょう。

その多くの結婚式に参加して辿り着いた彼の幸せの定義には、このような愛や結婚の在り方はなかったのかもしれません。

ガレスの葬儀

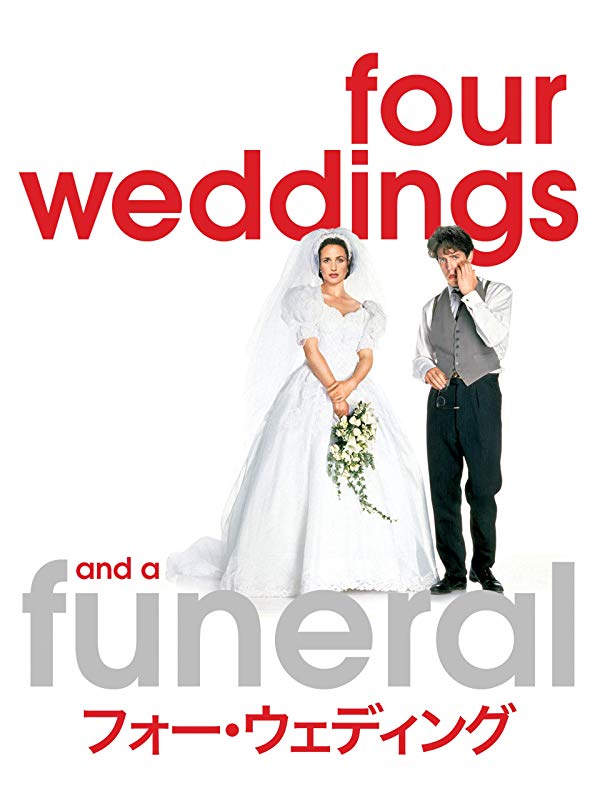

冒頭でふれたこの映画の題名ですが、原題は『Four Weddings and a Funeral(4つの結婚式と1つの葬式)』。

この映画で最も大切で、気づきをもたらせてくれるのがこのガレスの葬儀のシーンです。

ゲイのカップルであるガレスとマシューは、この物語の中で最も成熟した幸せを感じさせるカップルとして描かれていました。

映画が製作された1990年代初頭のイギリスでは同性の結婚は認められてはいませんでした。

一癖も二癖もある他のカップルの結婚式に参列する二人を描くことで、社会に対するメッセージを発信していたのかもしれません。

1つ目の結婚式での悲しい伏線

1つ目の結婚式の中でガレスがパーティーで踊り狂うシーンがありました。

マシューは、そんな様子を見ながら「ガレスはダンスで命を落とさないか心配だ」と冗談交じりにいうのです。

これはペーソスを交えたユーモアであり、悲しい伏線にもなっていたのです。

「愛とはなにか」愛と結婚の在り方を気づかせてくれたガレスの葬儀

マシューが弔辞でW.H.Auden(ウィスタン・ヒュー・オーデン)の詩を読み上げるシーンは、この映画の中で特別な意味があります。

葬儀であると同時に、彼らの愛の結びつきを確認する儀式、つまり結婚式にもなっているのではないでしょうか。

LINEで送る

LINEで送る

![Mr.ビーン!VOL.1[AmazonDVDコレクション]](https://cinema-notes.com/wp-content/themes/the-thor/img/dummy.gif)