出典元:https://www.amazon.co.jp/dp/B07MXPJTMR/?tag=cinema-notes-22

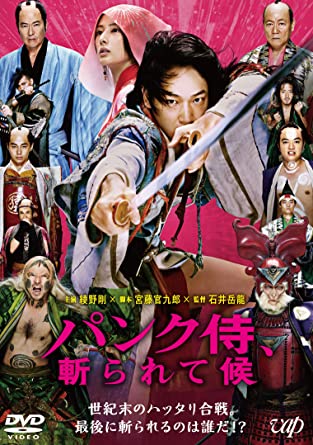

映画『パンク侍、斬られて候』は町田康の原作小説を2018年に実写化した作品です。

石井岳龍監督と宮藤官九郎脚本のコンビで、綾野剛を主演に据えて製作されました。

更に若葉竜也・染谷将太・浅野忠信・國村隼という豪華布陣が脇を固めています。

主人公の浪人・掛十之進による12人の刺客との戦いや、ろんとの関係などが物語のメインです。

そしてラストに用意されている想定外の結末もまた見所満載となっています。

本稿では信者たちが踊り騒ぐ理由をネタバレ込みで考察していきましょう。

また、猿が突然戦うのをやめた理由や十之進が殺された意味も併せて読み解きます。

時代劇を通じたポストモダニズム宣言

本作で町田康並びに作り手が成そうとしているのは時代劇を通じたポストモダニズム宣言です。

予告編の構成やタイトルからも分かるように、本作は表面上時代劇のパロディが盛り込まれています。

型破りな浪人や智略家・内藤帯刀の陰謀など、時代劇マニアだからこそ理解出来る設定です。

また、物語も前半は「腹ふり党」の復活を巡る所など、割と時代劇のお約束を丁寧になぞっています。

しかし、これらを後半で猿軍団の登場と共にひっくり返し、最後は主人公すらひっくり返されるのです。

これらは時代劇を通じた近現代史への痛烈な批判であり、表面上に騙されると見えてきません。

評価は賛否両論ですが、本作の奥底に込められた批判精神を本題に沿って考察していきます。

信者たちが踊り騒ぐ理由

物語後半の見所の1つに後半の茶山を中心とした腹ふり党が踊り始めるシーンがあります。

その勢いは町全体を覆う勢いでしたが、何故ここまで踊り騒ぎ始めるのでしょうか?

民意の怖さ

まずここにポストモダニズムの批判精神が表わされており、それが民意の怖さです。

腹ふり党の教義と作法を少し説明するだけで、貧民達はあっという間に乗せられました。

これは無知無教養な愚民が簡単に新興宗教にハマってしまう恐ろしさを表わしているでしょう。

本当に賢い人間はこのような分かりやすいインチキに騙されたりなどしません。

しかし、貧民達は如何にも美味しそうなネタや話があると無批判で飛びついてしまうのです。

その無定見さが凄く象徴的に示されているということではないでしょうか。

ろんの魔力

2つ目に、ろんの魔力もまた少なからずこの信者達の踊りに影響を与えているからです。

世の中にいい物を宣伝しようとする時、単に商品の良さだけを説明しても食いつきません。

しかし、広告塔となるアイドルじみたマスコットキャラクターが居れば、それだけで食いつきます。

このろんは北川景子にしか出来ない役であり、終盤も併せて本作のアクセントです。

ろんがここぞという所で居てくれるからこそ、貧民達もそれに食いつくのでしょう。

彼女を先頭にして踊る様が正にその象徴ではないでしょうか。

飛び道具としての面目躍如であり、彼女が居なければあんなに多くの人が踊ったりしません。

オウム真理教への揶揄・皮肉

そして3つ目に、新興宗教という設定からも分かるようにオウム真理教への揶揄・皮肉です。

現代社会の無宗教というスタイルがかえってこのような新興宗教の台頭を許しています。

LINEで送る

LINEで送る